Situada entre dos mares, con sus dos puertos, Corinto era el centro más importante del archipiélago griego, encrucijada de culturas y razas, a mitad de camino entre Oriente y Occidente. Su población estaba compuesta por doscientos mil hombres libres y cuatrocientos mil esclavos. Dicen que Corinto tenía ocho kms. de recinto amurallado, veintitrés templos, cinco supermercados, una plaza central y dos teatros, uno de ellos capaz para veintidós mil espectadores. En Corinto se daban cita los vicios típicos de los grandes puertos. La ociosidad de los marineros y la afluencia de turistas, llegados de todas partes, la habían convertido en una especie de capital de «Las Vegas» del Mundo Mediterráneo. “Vivir como un corintio” era sinónimo de depravación; “corintia”, el término universalmente empleado para designar a las prostitutas, y ya puede uno imaginarse lo que significaba “corintizar”. En Corinto, cuya población era muy heterogénea (griegos, romanos, judíos y orientales) se veneraban todos los dioses del Panteón griego. Sobre todos, Afrodita, cuyo templo estaba asistido por mil prostitutas.

Hacia el año 50 de nuestra era llegó a esta ciudad Pablo de Tarso. Tras predicar el Evangelio fundó una comunidad cristiana. Durante dieciocho meses permaneció como animador de la misma. Sus feligreses pertenecían a las clases populares (pobres y esclavos), pero también los había de entre la gente notable, por su cultura y por su dinero. Nació así una de las comunidades cristianas primitivas más conflictivas. Cuando Pablo, por exigencias de su trabajo misionero, se marchó de Corinto, se declaró en su seno una verdadera lucha de clases que se manifestaba vergonzosamente en la celebración de la Eucaristía. Los nuevos cristianos, ricos y pobres, libres y esclavos, convivían, pero no compartían; eran insolidarios.

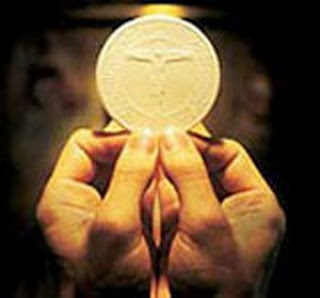

A la hora de celebrar la Eucaristía se reunían todos, pero cada uno formaba un grupo con los de su clase social, de modo que “mientras unos pasaban hambre, los otros se emborrachaban”. Desde Efeso, Pablo les dirigió una dura carta para recordarles qué era aquello de la Eucaristía, lo que Jesús hizo la noche antes de ser entregado a la muerte cuando, “mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y, tomando una copa, pronunció la acción de gracias, se la pasó y todos bebieron. Y les dijo: Esto es la sangre de la alianza mía que se derrama por todos”.

Poco hemos entendido estas palabras los católicos. Hoy entendemos que lo que Jesús mandó fue ir a misa y comulgar, un rito que en nada complica la vida. Rito que no sirve para nada si, antes de misa, no se toma el pan (símbolo de nuestra persona, nuestros bienes, nuestra vida entera) y se parte, como Jesús, para repartirlo y compartirlo con los que son nuestros prójimos cotidianos. El rico entra rico y sale rico, y el pobre, si entra, sale igual. En circunstancias similares a las que concurren en muchas misas dominicales, Pablo dijo a los feligreses de Corinto: "Es imposible comer así la cena del Señor". Dicho de otro modo, "así no vale la eucaristía", pues la cena del Señor iguala a todos los comensales en la vida, y comulgar exige, para que el rito no sea una farsa, partir, repartir y compartir.

La lucha de clases, como en Corinto, se ha instalado en nuestras eucaristías. Y donde ésta existe no puede ni debe celebrarse la cena del Señor. Jesús, antes de partir, celebra la nueva alianza con su pueblo y le deja un único mandamiento, el del amor sin fronteras. Éste es el requisito para celebrar la eucaristía: acabar con todo signo de división y desigualdad entre los que la celebran.

Habrá que recuperar, por tanto, el significado profundo del rito que Jesús realiza. “La sangre que se derrama por ustedes” significa la muerte violenta que Jesús habría de padecer como expresión de su amor al ser humano; “beber de la copa” lleva consigo aceptar la muerte de Jesús y comprometerse con él y como él a dar la vida, si fuese necesario, por los otros. Y esto es lo que se expresa en la eucaristía; ésta es la nueva alianza, un compromiso de amor a los demás hasta la muerte. Quien no entiende así la eucaristía, se ha quedado en un puro rito que para nada sirve.

En la cena, Jesús ofrece el pan y explica que es su cuerpo. En la cultura judía “cuerpo” (en gr. soma) significaba la persona en cuanto identidad, presencia y actividad; en consecuencia, al invitar a tomar el pan/cuerpo, invita Jesús a asimilarse a él, a aceptar su persona y actividad histórica como norma de vida; él mismo da la fuerza para ello, al hacer pan/alimento. El efecto que produce el pan en la vida humana es el que produce Jesús en sus discípulos.

El evangelista no indica que los discípulos coman el pan, pues todavía no se han asimilado a Jesús, no han digerido su forma de ser y de vivir, haciéndola vida de sus vidas. Al contrario que el pan, Jesús da la copa sin decir nada y, en cambio, se afirma explícitamente que todos bebieron de ella. Después de darla a beber, Jesús dice que “ésa es la sangre de la alianza que se derrama por todos”.

La sangre que se derrama significa la muerte violenta o, mejor, la persona en cuanto sufre tal género de muerte. “Beber de la copa” significa, por tanto, aceptar la muerte de Jesús y comprometerse, como él, a no desistir de la actividad salvadora (representada por el pan) por temor ni siquiera a la muerte. “Comer el pan” y “beber la copa” son actos inseparables; es decir, que no se puede aceptar la vida de Jesús sin aceptar su entrega hasta el fin, y que el compromiso de quien sigue a Jesús incluye una entrega como la suya. Éste es el verdadero significado de la eucaristía.

No hay comentarios:

Publicar un comentario